分注器・ピペットの製造・販売

分注器・ピペットの製造・販売

オートクレーブとは、高圧蒸気滅菌器で121℃・2気圧・20分という処理を行い、高温高圧の飽和水蒸気により微生物を死滅させる滅菌方法です。マイクロピペットやディスペンサーの汚染を除去したい場合や、マイクロピペットやディスペンサーの表面だけでなくノズル内部まで殺菌したい場合、100℃の煮沸消毒でも死滅しない細菌の芽胞まで死滅させたい場合に最も有効な滅菌方法となります。

例えば微生物(細菌、菌類、ウイルスなど)の実験では、実験対象以外の微生物が混入・汚染するなどコンタミネーションが起こると、それらが実験結果に影響を与えてしまうことがあります。そこで、取り扱うマイクロピペットを含む実験器具や培地などをオートクレーブ滅菌し、コンタミネーションを防ぎます。

ニチリョーのオートクレーバブルマイクロピペットは、オートクレーブ滅菌に耐性のある素材を採用しているため、本体を分解せずに、そのまま繰り返しオートクレーブ滅菌処理することが可能です。オートレクーブ(121℃・20分)滅菌を行う際には、各モデルに付属している取扱説明書の手順に従ってください。※一部の容量が大きいマイクロピペット(1000、5000、10000μL)は、ノズル先端にフィルターがついているため、フィルターを外してからオートレクレーブ滅菌を行う必要があります。

高温耐性を有する特殊な微生物やRNase のように高温でも不活化しにくい酵素タンパク質による汚染には効果が低いので、ご注意ください。

スタンダードモデル

オートクレーブ滅菌可能

マイクロピペット

疲労低減

オートクレーブ滅菌可能

マイクロピペット

オートクレーブ滅菌可能

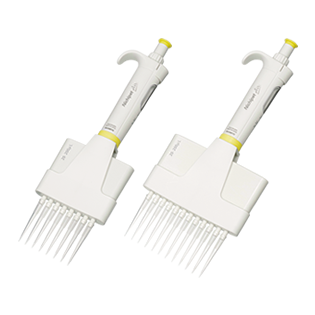

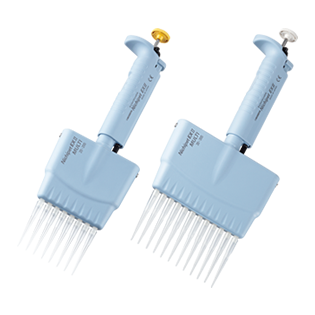

マルチチャンネルピペット

5年保証

オートクレーブ滅菌可能

マイクロピペット

疲労低減

5年保証

オートクレーブ滅菌可能

マイクロピペット

スタンダードモデル

オートクレーブ滅菌可能

マイクロピペット

溶媒耐性

オートクレーブ滅菌可能

マイクロピペット

オートクレーブ滅菌可能

マルチチャンネルピペット

オートクレーブ滅菌可能

ボトルトップディスペンサー

(ボトル付)

オートクレーブ滅菌可能

ボトルトップディスペンサー

G. stearothermophilusの芽胞液100μLを2種のニチリョー製オートクレーバブルマイクロピペット(Nichipet Premium LT 及びNichipet EXⅡ、以下、LT及びEXⅡ)のノズル先端から直に吸引して内部を人工的に汚染した。ノズル先端に封をした上で全体をアルミホイルで包みオートクレーブ(121℃、15分)にかけた後、3mLの培地を同様に内部まで吸引して吐出させた回収液を寒天培地に塗布して、生育の有無を観察した。結果を下表に示す。オートクレーブにより、当該マイクロピペット内部の芽胞が滅菌されたことを確認できた。

なお、本試験はNPO 法人バイオメディカルサイエンス研究会によるものである。※

| LT | EXⅡ | 陽性対照 (汚染に供した芽胞液より) |

陽性対照の芽胞数 | |

|---|---|---|---|---|

| 1回目 | - | - | + | 2.4×107/ml |

| 2回目 | - | - | NT | NT |

| 3回目 | - | - | NT | NT |

| 4回目 | - | - | + | 2.4×107/ml |

| 5回目 | - | - | NT | NT |

| 6回目 | - | - | + | 2.3×107/ml |

| 7回目 | - | - | NT | NT |

| 8回目 | - | - | NT | NT |

| 9回目 | - | - | + | 2.1×107/ml |

| 10回目 | - | - | NT | NT |

+:菌の育成を認めた -:菌の育成がない NT:試験実施なし

1~3回目、4~5回目、6~8回目、9~10回目は、それぞれ同じ芽胞液を使用した。

※試験報告書「マイクロピペット内汚染菌の殺菌試験」BNR28-19号(2017年1月24日発行)

ニチリョーピペットの下部(ノズル部)は、ユーザーによる分解と再組立てが容易です。必要に応じて分解洗浄してください。なお、この作業により生じた廃液や廃棄物は、法令や施設の規則に従って適切に処理してください。

誤って本体内部に吸い込まなくても、低沸点(高揮発性)の溶媒では容易に蒸気が流入します。定期的にノズル内部品の洗浄をお薦めします。洗浄には中性洗剤を使用し、蒸留水でよくすすいでください。すすいだ後は、よく乾燥させてから組み立ててください。

酸やアルカリを吸い込んでしまった場合は、ノズル内部品を蒸留水でよくすすいでください。すすいだ後は、よく乾燥させてから組み立ててください。

本体表面に付着してしまった恐れのある場合は、蒸留水や70%エタノール、または中性洗剤よく拭いてください。内部に吸い込んでしまった場合は、ノズル内部品を蒸留水や70%エタノール、または中性洗剤でよく洗浄してください。

最後に、放射活性が許容範囲まで減衰しているかどうかを確認してください。

微生物や酵素溶液に由来するRNaseで高レベルに汚染してしまった場合、完全除去は困難です。また、試料RNAの分解は内在性のRNaseによる場合がほとんどです。ここで述べる方法は、RNA実験用に割り当てたニチリョーピペットの日常的な洗浄や汚染予防に対するものです。まず、ノズル部分を分解しノズル内外および内部部品をDEPC(ジエチルピロカーボネート)の0.1%水溶液に一晩漬け置きしてください。次に各々の部品をオートクレーブにかけてください。これにより未反応のDEPC が不活化されます。オートクレーブ後は乾燥させてから組み立ててください。乾燥を早めるためにDEPC 処理水またはNuclease-free水で調製した70%エタノールで拭くとよいでしょう。

特にPCR テンプレート由来の核酸による汚染は、擬陽性の要因になります。定期的なオートクレーブの他、DNA除去にはノズル内部品を3%程度の次亜塩素酸ナトリウム、次いで70%エタノールでよく拭とよいでしょう。RNAは分解が早いため、留意されることは一般的にほとんどありません。

波長254nm前後のUV が微生物全般(ウィルス、マイコプラズマ、カビを含む)の不活化に効果的であることが知られています。弊社カタログ等に「UV Resistance」の表記があるニチリョーピペットは、UV 照射に耐えることができます。照射時間は光源の強さおよび対象との距離によりますが、殺菌灯付きクリーンベンチ内の場合は30分から60分で十分です。ただしUVはマイクロピペット内部にまでは届かないため、内部部品を本法で殺菌する場合は、ノズル部分を分解して個々の部品をUV

に曝してください(O-リングおよびシールリングはUV 耐性がありませんので、他の方法で洗浄してください)。

EOG(エチレンオキサイドガス)等を使用するガス滅菌法やガンマ線または電子線による滅菌方法もありますが、自前で日常的に行う汚染除去方法としては手間やコスト、設備的にリーズナブルとは言えないでしょう。上述の方法から適切に選択して頂くことで、ニチリョーピペットの日常的な汚染の除去や予防には十分です。最後に、マイクロピペットは、例えばRNA 実験やRI 実験には専用に割り当てる・細胞培養と細菌培養で共用しない、またPCRではネガティブコントロールを必ず用意する、といった工夫を徹底することが試料へのクロスコンタミネーションを防ぐもっとも有効な手段であることを付け加えておきます。

Select a Region / Language

Asia-Pacific

Americas

Europe, Africa, Mid East